絶対に知っておきたい口呼吸3つの症状と対処法

しょう吉

しょう吉皆さんは、口で呼吸をしていませんか?今回は、口呼吸が身体に与える様々な影響についてお伝えします。

なんとなく、「鼻呼吸をしたほうがいい」というのは聞いたことがあっても、それがどうしてなのかわからなければ意識して変えようとは思わないかもしれません。口呼吸をしていると、口臭の原因になったり、歯並びが悪くなったり、風邪を引きやすくなったり、睡眠の質が下がってしまうと言われています。

口呼吸が人体に与える危険性

口呼吸によって色々なリスクが発生します。

- 風邪を引きやすくなったり、アレルギー症状が出る

口は鼻と違いウイルスやほこりを直接気道に取り込んでしまうといわれています。鼻呼吸に比べ、風邪やアレルギーになるリスクが高くなってしまうのです。 - 睡眠時無呼吸症候群のリスクを上げる

口呼吸は舌や口のまわりの筋力を低下させます。睡眠時に筋力がゆるんだ舌が気道をふさぎ、命の危険を伴う睡眠時無呼吸症候群を発症する可能性があります。睡眠時無呼吸症候群に関しては、詳しく解説した動画を以前にあげているので、そちらもぜひご覧ください。 - 出っ歯になる

正常な場合、舌は上顎の内側にくっついていますが、口呼吸だと舌が下がり、前歯を押してしまうため出っ歯になりやすい傾向があります。出っ歯により顔の印象が変わってしまうこともあるため注意が必要です。 - 口臭がきつくなる

口呼吸だと唾液が減り乾燥するため、菌が繁殖しやすい口腔環境に。菌が増殖するため、虫歯や歯周病になりやすくなり口臭もきつくなります。

また、目の下のクマは、睡眠と深い関係があります。睡眠時間が十分なのに目覚めに身体がスッキリせずに疲れが残ってしまっているのは、熟睡できてないからです。そして、実はその熟睡できてない原因として口呼吸の疑いがかなり高いのです。就寝時に口で呼吸をすると身体への酸素の取り込みが悪くなり、血液が十分に体内に巡らずに、結果として、目の周りにクマが出来やすくなります。ちなみに、口呼吸の癖がある子どもには、目の下のクマが特徴的に見られたり、睡眠時によくいびきをかいたり、口臭が臭くなったり、頻繁に口やのどが渇きます。また、口呼吸の人は酸素飽和度が低いといった研究結果も出ています。肺から取り込まれた酸素は、赤血球に含まれるヘモグロビンと結合して全身に運ばれます。酸素飽和度とは、心臓から全身に運ばれる血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの何%に酸素が結合しているか、皮膚を通して調べた値です。

口呼吸になる理由・治療と予防

- やわらかいものばかりを食べて口の周りの筋肉が発達しない

- メールなどで会話をしなくても意志を伝えられる

- 口遊びが減少して口笛を吹けない人が多くなっている

- 花粉症、アレルギー性鼻炎だと鼻呼吸がしづらく口呼吸に

- 急激な温度変化

- 激しい運動

- 就寝中のいびき

- スマホやゲームの操作時

- 舌の位置

口呼吸になる理由は様々です。

どんな治療法があるのか?

まず、鼻炎などのアレルギーにより鼻呼吸ができない場合は、専門医に診てもらい、適切な治療を受けましょう。普段、舌の位置が適切な場所にない場合は、舌の位置を意識するだけで鼻呼吸になる場合があります。

口呼吸の予防方法

歯並びが元々悪かったり、副鼻腔炎、鼻炎などで鼻が慢性的に詰まっていて鼻呼吸がしづらかったりする場合は、まずはそちらの治療が先決になります。しかし、そうではなく習慣やくせで口呼吸になっているのであれば、自分で意識をして直すことができます。睡眠中の口呼吸はいびきの原因になりますが、口を開かないようにするテープを貼ることで改善できます。ドラッグストア等で売っている医療用テープを、口が閉じるように縦にやさしく貼ると良いでしょう。肌がかぶれやすい方は低刺激のメッシュ素材のものがおすすめです。

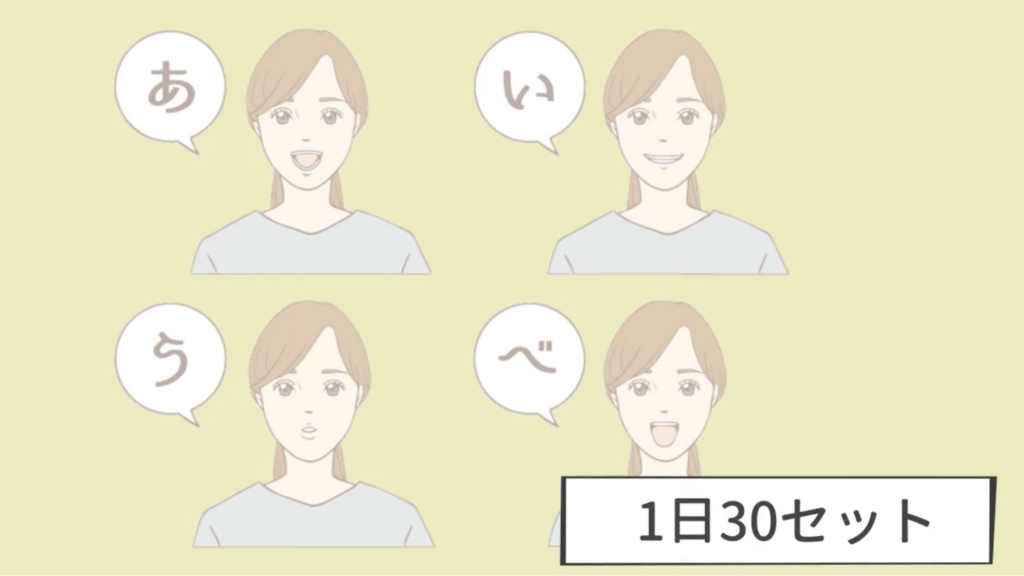

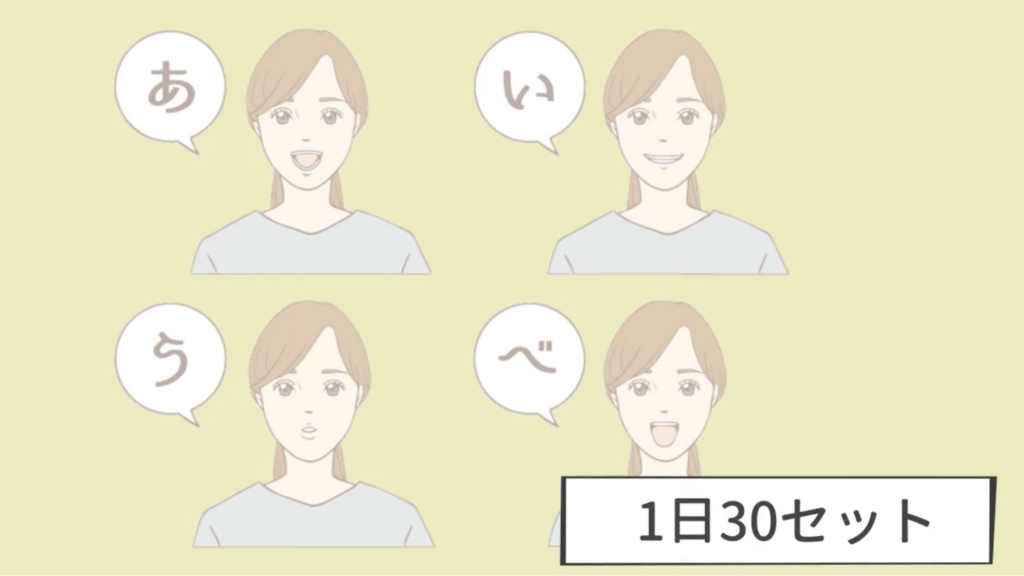

また、口の周りの筋肉の筋トレをするのも効果的です。 「あいうべ体操」は「あー」と言いながら大きく口を開け、「いー」で口を横に、「うー」で口をすぼめて、さいごに「べー」で思いっきり舌を出します。これを1日30セット行いましょう。この体操は小顔効果にも抜群です。また、舌の位置を正常なところに置くことも、口呼吸の予防になります。ポイントは、舌が上顎に触れている、舌先が上の前歯の少し後ろに触れている、舌先が前歯に触れていない、の3点です。

まとめ

口呼吸をしていると風邪をひきやすくなったり、口臭がきつくなったり、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めてしまいます。いつも口が開いていると自覚している方や、いつも唇や口の中が乾いている方は要注意です。口呼吸している方は、その原因がなにかをまずは見極めましょう。鼻炎などがある場合は、耳鼻咽喉科で適切な治療を受けましょう。そうでない場合は、口の周りの筋肉を鍛えていきましょう。

口呼吸を直して、身体の健康を目指しましょう。

監修医師のアドバイス

口呼吸は無意識に行っている方が多く、自覚できていない可能性があります。まずは意識的に自分が口を閉じているかどうかを確認してみてください。もし自分だけでは判断が難しい方は、家族や友人、職場の同僚などに、「自分は普段口を開けたままでいたりするかな?」と質問してみてください。まずは自分が口呼吸をしているかどうかを自覚することが大事です。そして口呼吸が疑わしい方は、先ほど紹介したあいうべ体操を行いつつ、原因となるご病気がないかどうかをチェックしてみましょう。

【 監修医師 】

●小山翔平 (Shohei Oyama): 整形外科専門医, おやま整形外科クリニック院長 《Web》https://oyama-seikei.gassankai.com/

●Dr. KyoJi: 医師11年目の外科医, 新宿の医局→フリーランス《Twitter》https://twitter.com/dkyoji

メディバリー大学病院では動画にしてほしい内容も募集しております。ご希望のある場合は、以下のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡くだされば幸いです。